こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

入管庁公表の統計データによりますと、2024年末時点における特定技能外国人数は284,466人になりました。国籍別ではベトナムがトップ(133,478人)、インドネシアが2位(53,538人)、フィリピンが3位(28,234人)、ミャンマーが4位(27,348人)、中国が5位(17,761人)を占めています。

日本の人手不足が深刻な特定産業分野において、特定技能外国人材の需要は今後益々増えていくでしょう。さらに、2027年までに施行予定の育成就労制度と合わせて、外国人労働者の需要は、日本の労働力にとって必要不可欠な存在といっても過言ではありません。

さて、今回は、2025年4月1日から施行された特定技能制度のおける共生施策について、説明いたします。

【概要】

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが求めらることから、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが、特定技能所属機関の基準として規定されました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。

共生施策の施行に伴い、特定技能所属機関は、①特定技能外国人が働く事業所の所在地と、②特定技能外国人の住居地が属する市区町村に対して、「協力確認書」を提出する必要があります。「協力確認書」とは、地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の文書になります。所定様式は、入管庁HPに掲載されています。

地方公共団体から要請される必要な協力とは?

例えば、アンケート調査等への協力、各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等が想定されるとされています。

協力確認書の提出が必要な時点

●初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

●既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書の提出先と提出方法

特定技能外国人が働く事業所の所在地と、特定技能外国人の住居地が属する市区町村のそれぞれに提出します。市区町村への提出方法については、各市区町村のHPで案内されていますが、電子メールや郵便などによる提出方法が多いようです。

特定技能外国人の働く事業所と住居地が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。また、協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

共生施策の施行に伴い、申請書と支援計画書に関連内容が追加されました。

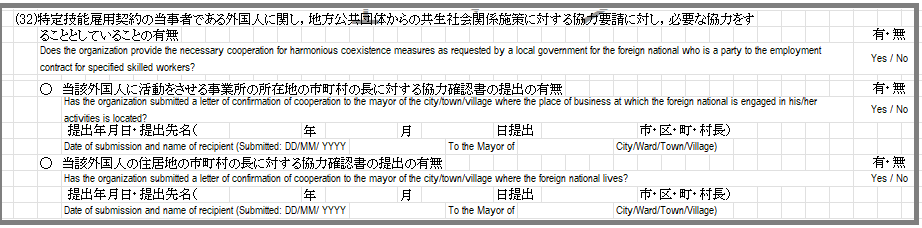

■申請書の追加項目

所属機関等作成用3Vのページに項番32が追加されました。

上記の協力確認書の提出の有無等を記入する必要があります。確認書の提出は、上述のように、入管申請を行う前に市区町村に提出し、その提出年月日と提出先名を申請書に記載します。

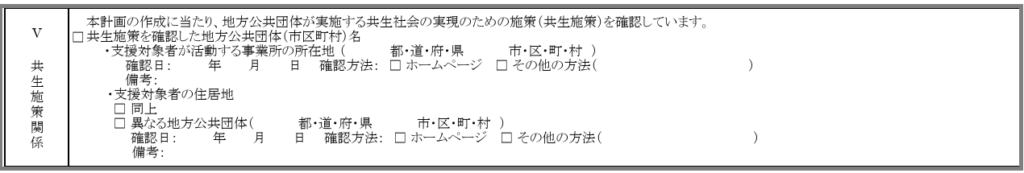

■支援計画書の追加内容

「Ⅴ共生施策関係」として、以下の内容が追加されました。

支援に当たり、支援対象者が働く事業所の所在地と支援対象者の居住地の市区町村の共生施策の情報を確認する必要があります。共生施策の確認は、基本的に地方公共団体(1号特定技能外国人が働く事業所の所在地及び住居地が属する市区町村)のホームページの閲覧によって行うことが想定されます。例えば、協力確認書の提出先がQ市の場合、「Q市 外国人 生活ガイド」、「Q市 外国人 共生」などをインターネットで検索いただき、該当するQ市のホームページ等を確認していただくことが考えられます。

以上、共生施策は、日本国民と在留外国人との間で密接な相互関係があり、今後益々増える外国人労働者も日本社会作りには欠かせない存在となって行くでしょう。

特定技能ビザ申請や支援業務等、特定技能外国人の受入に関してお困りの方は、ぜひ弊社にご連絡ください。